GLG サーベイチーム ディレクター、 ウィル・メラー

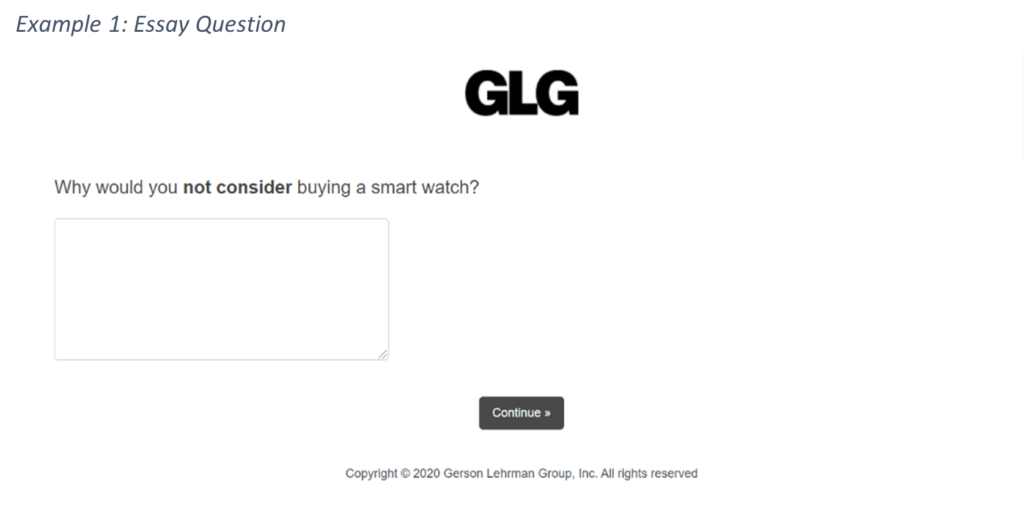

これは自由回答と聞いて最初に思い浮かぶ形式ではないでしょうか。空白の回答欄を与えて、自由に回答してもらうものです。

長所:自由回答形式で質問しなければ出てこないような、フィルターにかけられていないフィードバックを得ることができます。このタイプの情報は、人々が何を考えているかを理解する上で非常に貴重なものとなります。さらに、思いもよらなかったフィードバックを引き出すことができるかもしれません。

短所:サーベイに参加して数問回答すると、質問のパターンが見えてきます。そのサーベイがどのように構成されているのかがなんとなく分かってきて、回答に集中し始めます。そこで論述形式の質問が出てくると、驚いて立ち止まります。脳の別の部分を使うために頭を切り替えなければならないため、流れが中断されてしまうのです。3 ~ 4つの論述形式の質問であれば、サーベイに最後まで回答するのを思いとどまらせる可能性は低いですが、それ以上になった場合には、回答をやめることを真剣に考えさせてしまうかもしれません。

これは自由回答と聞いて最初に思い浮かぶ形式ではないでしょうか。空白の回答欄を与えて、自由に回答してもらうものです。

長所:自由回答形式で質問しなければ出てこないような、フィルターにかけられていないフィードバックを得ることができます。このタイプの情報は、人々が何を考えているかを理解する上で非常に貴重なものとなります。さらに、思いもよらなかったフィードバックを引き出すことができるかもしれません。

短所:サーベイに参加して数問回答すると、質問のパターンが見えてきます。そのサーベイがどのように構成されているのかがなんとなく分かってきて、回答に集中し始めます。そこで論述形式の質問が出てくると、驚いて立ち止まります。脳の別の部分を使うために頭を切り替えなければならないため、流れが中断されてしまうのです。3 ~ 4つの論述形式の質問であれば、サーベイに最後まで回答するのを思いとどまらせる可能性は低いですが、それ以上になった場合には、回答をやめることを真剣に考えさせてしまうかもしれません。

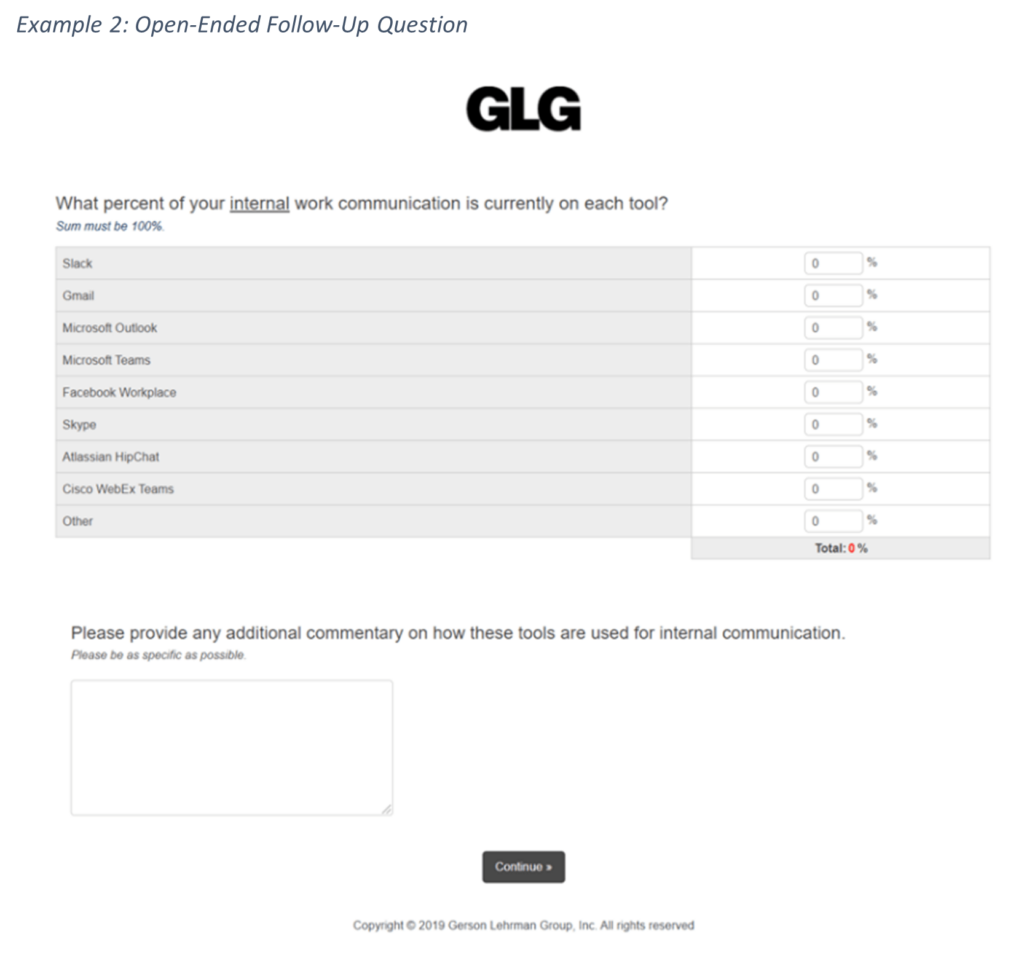

他の質問と組み合わせて自由回答によるフォローアップを行うことで、詳細な意見を引き出すことができます。最初の質問の答え方によって、それをフォローアップする自由回答の質問の答え方が変わります。

長所:フォローアップ質問は、回答者の回答をより深く掘り下げるのに優れた方法です。また、回答者は画面上に表示されている自分の答えに対してフォローアップ回答を行うので、回答が話題から逸れてしまうこともほとんどありません。

短所:回答者の中には、すでに回答しているので何も付け加えることはないと思う人がいるかもしれません。回答必須にしたところで、「追加回答なし」「特になし」などの空返事で終わってしまう可能性もあります。

他の質問と組み合わせて自由回答によるフォローアップを行うことで、詳細な意見を引き出すことができます。最初の質問の答え方によって、それをフォローアップする自由回答の質問の答え方が変わります。

長所:フォローアップ質問は、回答者の回答をより深く掘り下げるのに優れた方法です。また、回答者は画面上に表示されている自分の答えに対してフォローアップ回答を行うので、回答が話題から逸れてしまうこともほとんどありません。

短所:回答者の中には、すでに回答しているので何も付け加えることはないと思う人がいるかもしれません。回答必須にしたところで、「追加回答なし」「特になし」などの空返事で終わってしまう可能性もあります。

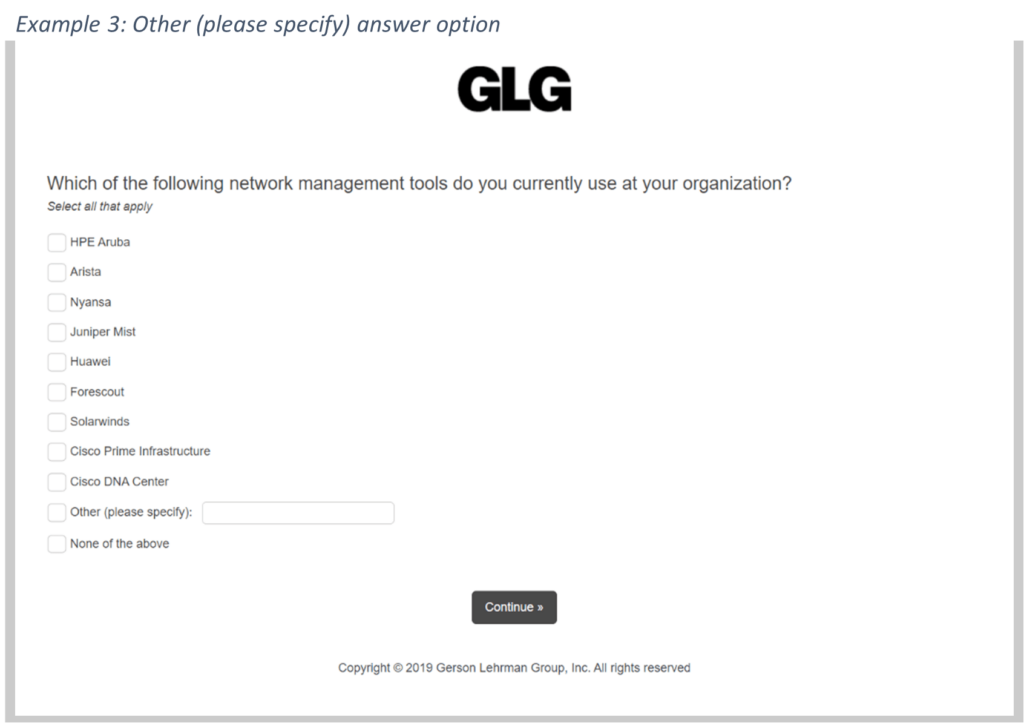

回答の選択肢の中に、「その他(具体的に記述してください)」という形で自由回答ができるようになっていることがよくあります。これは、最も一般的な自由回答の形式で、回答者にとっても最も記入しやすいものです。

長所:回答の選択肢を包括的かつ網羅的にすることができます。目標は、回答の約80%〜90%を選択肢から回収し、「その他(具体的に記述してください)」という選択肢を設けることで、残りの補足できない回答を回収することです。そうすることで、回答者の体験を最適化することと、手作業で分析が必要とされるデータ量を制限することのバランスをとることができます。

短所:回答が多様な場合、これらの回答を体系化することは難しいでしょう。

回答の選択肢の中に、「その他(具体的に記述してください)」という形で自由回答ができるようになっていることがよくあります。これは、最も一般的な自由回答の形式で、回答者にとっても最も記入しやすいものです。

長所:回答の選択肢を包括的かつ網羅的にすることができます。目標は、回答の約80%〜90%を選択肢から回収し、「その他(具体的に記述してください)」という選択肢を設けることで、残りの補足できない回答を回収することです。そうすることで、回答者の体験を最適化することと、手作業で分析が必要とされるデータ量を制限することのバランスをとることができます。

短所:回答が多様な場合、これらの回答を体系化することは難しいでしょう。